Cardiologie

Risque cardiovasculaire : un ARN interférent réduit durablement la lipoprotéine(a)

Le lepodisiran, un nouvel ARN interférent, réduit de 94% les taux sériques élevés de lipoprotéine(a) [Lp(a)] avec une seule injection tous les 6 mois. Il n'y a pas eu d'effets secondaires significatifs.

- piyaset/istock

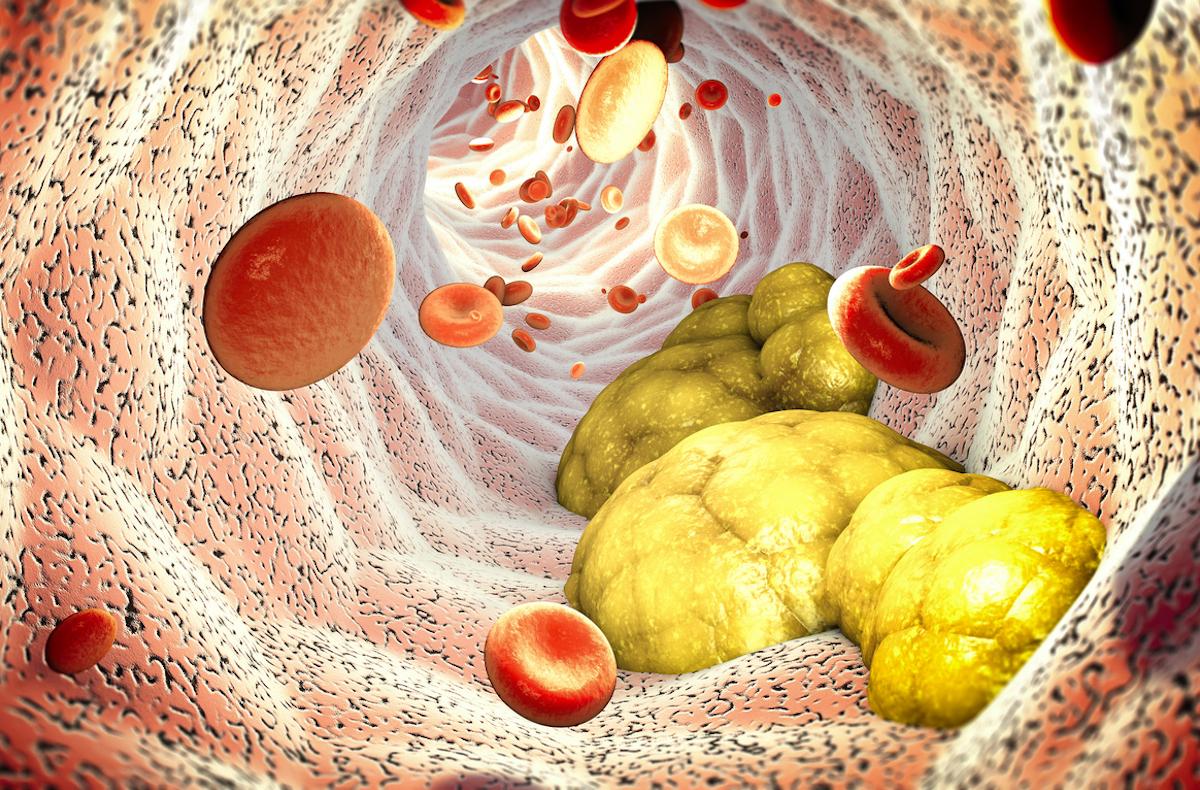

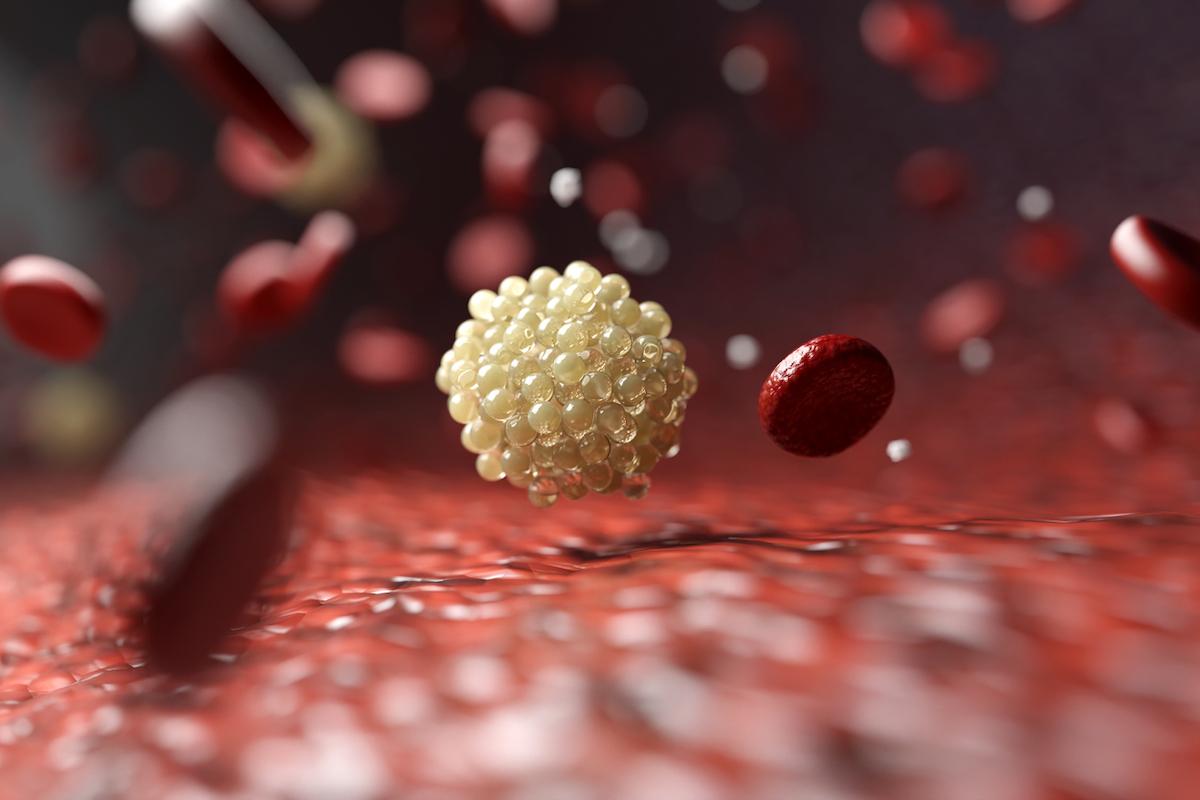

Des personnes ont des accidents cardiovasculaires alors qu’elles n’ont pas de facteur de risque traditionnels et certaines ont une lipoprotéine(a) élevée. Près d’une personne sur cinq aurait des taux élevés de Lp(a) dans le sang, une minuscule particule qui est associée à une progression du risque d'infarctus et d'AVC. Mais peu de gens le savent, et presque aucun médecin ne la teste, car il n'y avait jusqu’ici pas grand-chose à faire : aucune approche conventionnelle (régime alimentaire, statines) n'a d’effet significatif sur ses taux sériques.

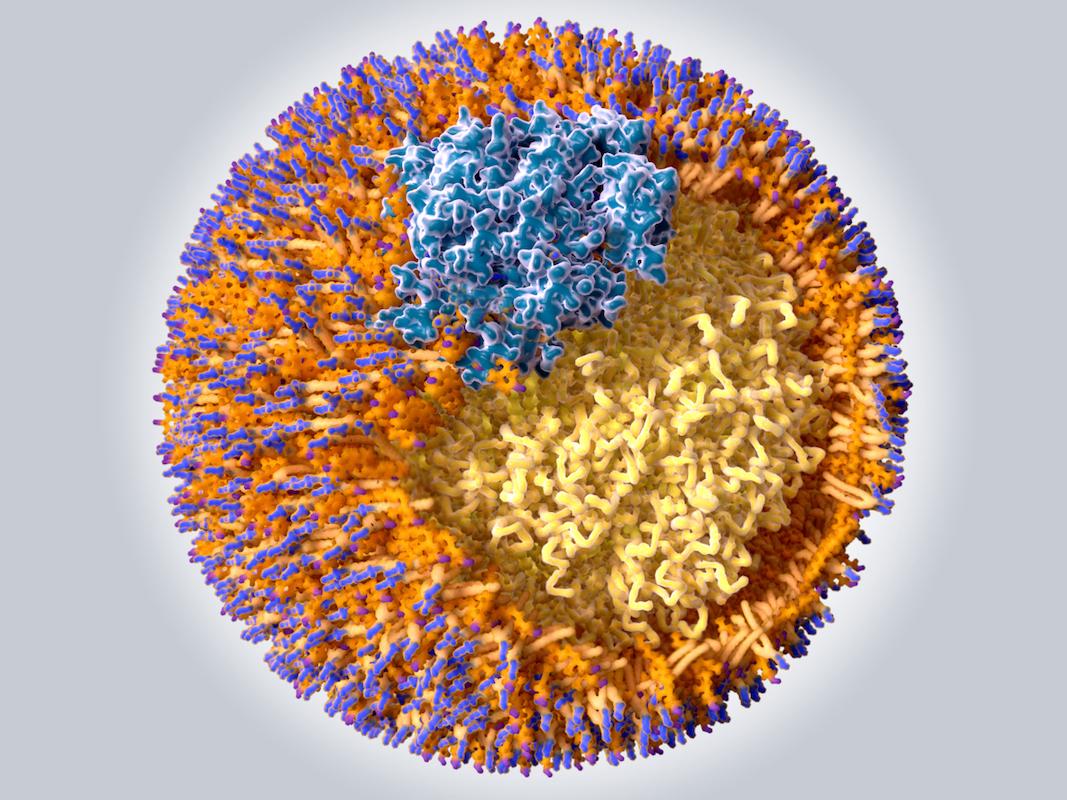

La lipoprotéine a été identifiée en 1974 comme un facteur de risque de maladie cardiaque contrôlé par les gènes plutôt que par le mode de vie ou l'environnement. Les personnes ayant des taux de Lp(a) légèrement supérieurs à la normale auraient environ 25 % de risque en plus de faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Et des taux très élevés, comme on en observe chez 10% de la population, pourraient doubler ce risque. Comme les taux de Lp(a) sont contrôlés par les gènes les patients n'ont besoin d'être testés qu'une seule fois.

L’ère des ARN interférents pour modifier l’expression des gènes

Un ARN interférent (ou ARNi) est un ARN double brin (dsRNA), généralement court (environ 20 à 25 nucléotides), qui inhibe l'expression d’un gène spécifique en détruisant l’ARN messager (ARNm) correspondant, empêchant ainsi sa traduction en protéine. Le lepodisiran, un ARN interférent, cible spécifiquement la production hépatique d’apolipoprotéine(a), composant clé de la Lp(a) et ses premiers résultats ont été présentés à l’American College of Cardiology et publiés en parallèle dans le New England Journal of Medicine.

Dans cette étude de phase 2 portant sur 320 participants (Lp(a) médian à 253,9 nmol/L), lepodisiran administré à 400 mg en injection sous-cutanée unique a entraîné une réduction moyenne ajustée par placebo de 93,9 % des concentrations de Lp(a) entre les jours 60 et 180. Après une seconde injection à 180 jours, la réduction atteignait 94,8 % à un an, avec un effet durable jusqu'à 540 jours (-74,2 %).

Une diminution dose-dépendante de la Lp(a)

Concernant les critères secondaires, une diminution dose-dépendante significative a également été observée avec les doses plus faibles : 40,8 % (16 mg) et 75,2 % (96 mg). Un effet secondaire modéré d'importance clinique potentielle est la réduction parallèle observée des concentrations sériques d’apolipoprotéine B, allant jusqu’à 15,5 % après deux injections de 400 mg.

La tolérance serait globalement favorable : aucun événement indésirable grave imputable au traitement n'a été observé. Des réactions légères au point d'injection sont survenues de façon dose-dépendante chez 12 % des patients recevant la dose la plus élevée de lepodisiran.

Un large essai randomisé sur la réduction des taux sériques de Lp(a)

Ces résultats proviennent d’un essai randomisé contrôlé en double aveugle. 320 patients avec une Lp(a) ≥ 175 nmol/L ont été randomisés pour recevoir trois doses de lepodisiran (16, 96 ou 400 mg à J0 et J180) ou un placebo. La méthodologie solide (randomisation et placebo contrôlé) garantit la robustesse des données, même si le manque de diversité ethnique (faible proportion de participants noirs) limite partiellement leur représentativité. Cette étude ouvre une voie prometteuse vers la prise en charge thérapeutique des taux élevés de Lp(a), actuellement sans traitement pharmacologique approuvé, et suggère qu'un schéma posologique peu fréquent pourrait suffire compte tenu de la très longue durée d’action observée.

À noter selon les experts, qu’il n'est pas encore confirmé que la réduction des niveaux sériques de Lp(a) réduit également le risque d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux. Les cardiologues se souviennent d'une leçon apprise avec le HDL-cholestérol, connu sous le nom de « bon cholestérol ». Les personnes qui ont naturellement de taux élevés de HDL ont également des taux de maladies cardiaques plus faibles. Les cardiologues ont donc essayé des médicaments qui faisaient monter le HDL-cholestérol, en supposant que la modification de ce facteur de risque pouvait modifier le risque cardiovasculaire. Ces médicaments ont bien augmenté le taux de HDL mais ils n'ont pas réduit le risque, bien au contraire. Il faudra donc attendre les grands essais de phase 3, évaluant les effets de la réduction de la Lp(a) sur les événements cardiovasculaires majeurs, essais qui sont en cours.