Hématologie

Leucémie à plasmocytes : caractéristiques et prise en charge dans une grande cohorte multicentrique

Le pronostic de la leucémie à plasmocytes (PCL) primitive est meilleur que celui de la PCL secondaire, probablement du fait l’exposition antérieure à d’autres lignes de chimiothérapie et/ou d’une autogreffe antérieure, et de la sélection de clone résistants avec une fréquence plus élevée d’anomalies cytogénétiques de haut risque.

- Nemes Laszlo/istock

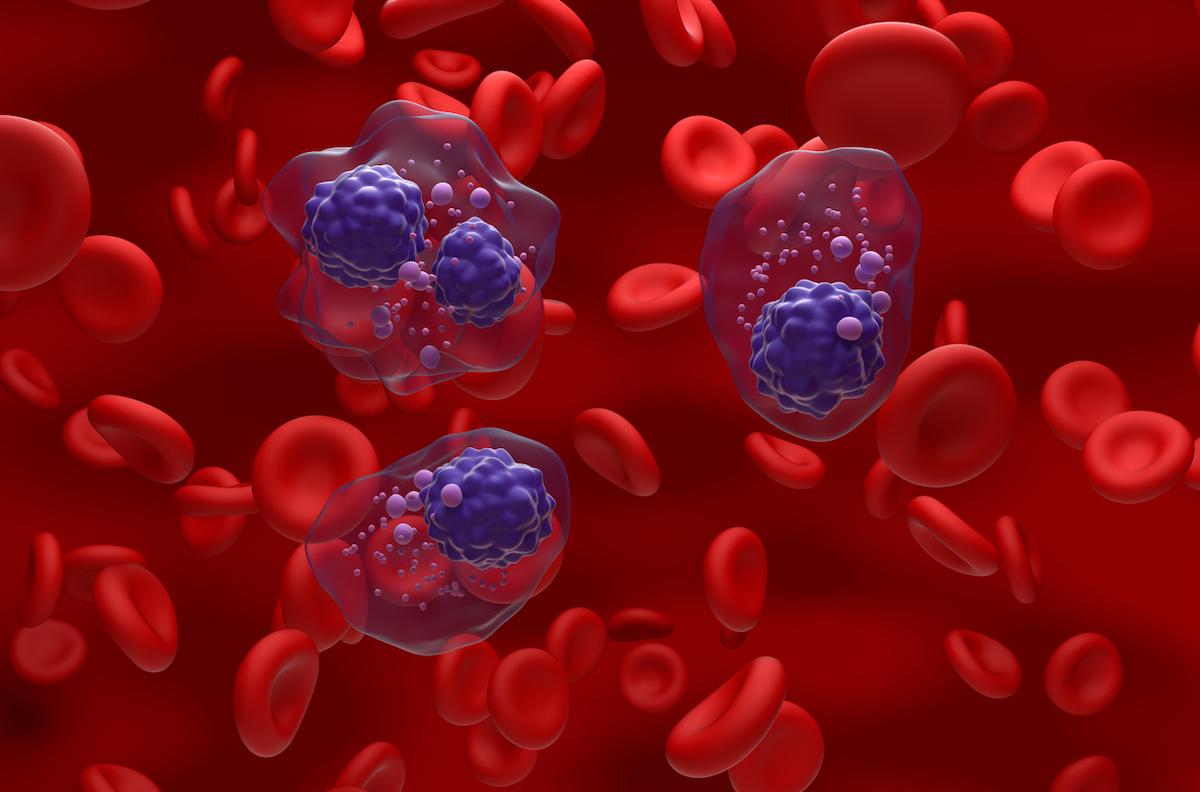

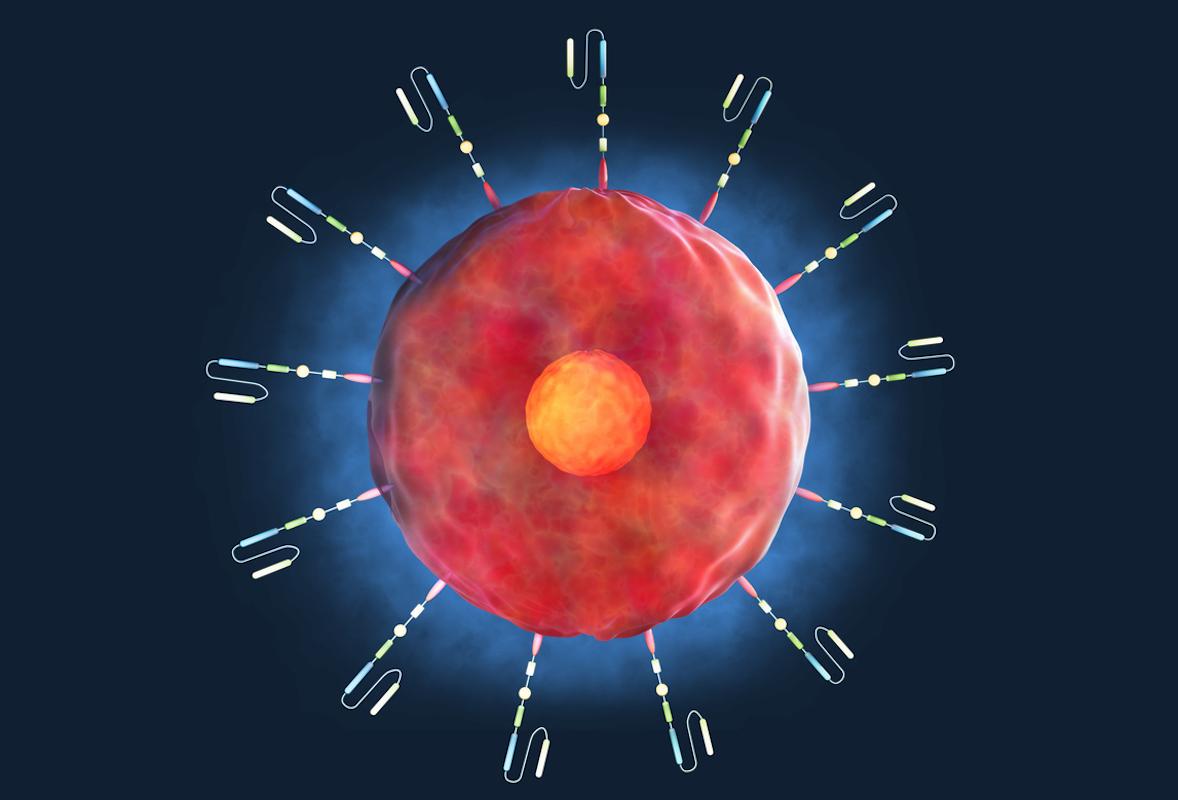

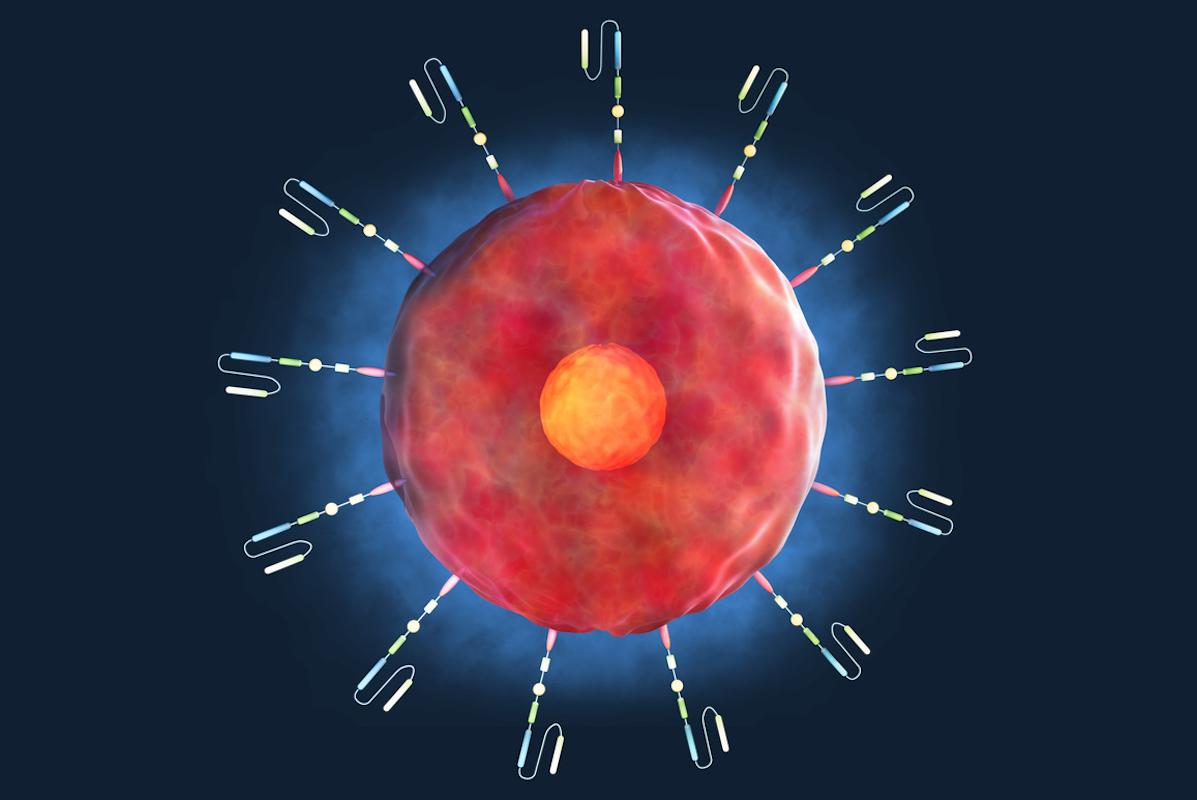

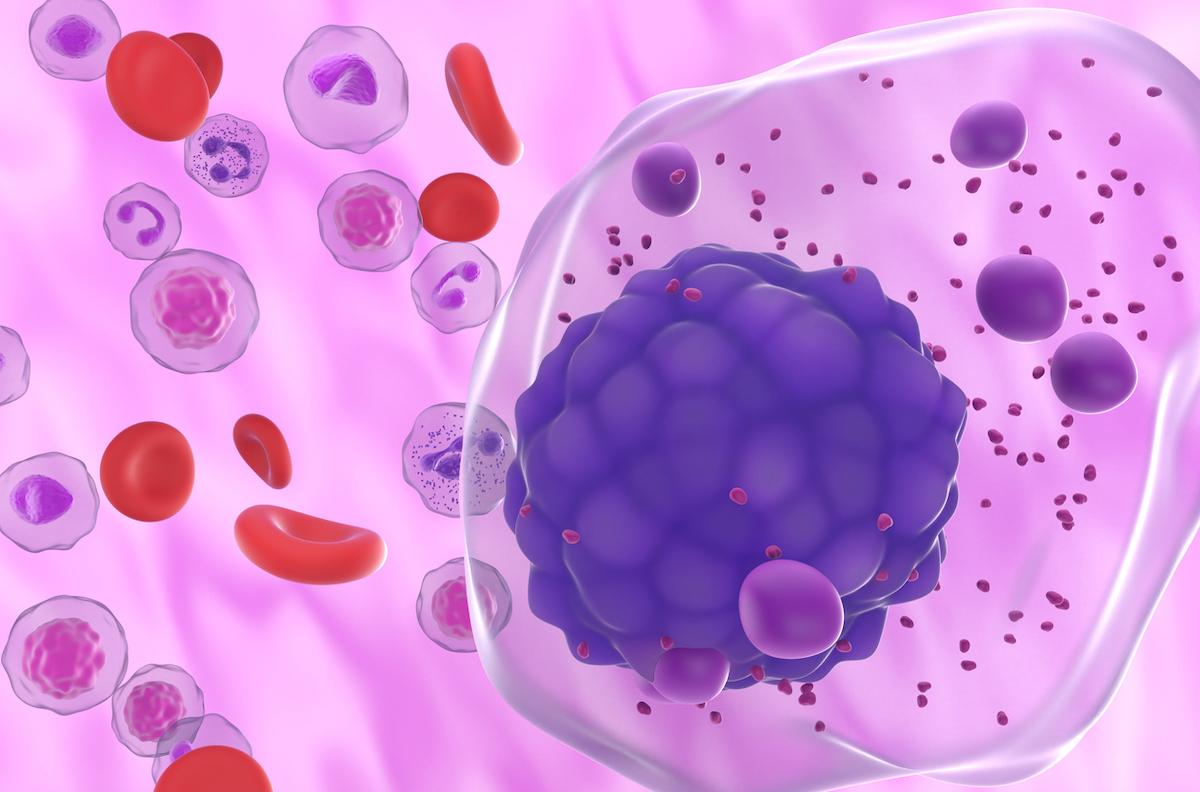

La leucémie à plasmocytes (PCL) est une forme rare (0,1 à 0,6%) et agressive de myélome multiple (MM), caractérisée par la présence de plasmocytes circulants au frottis sanguin (≥ 5 % de plasmocytes circulants selon la nouvelle définition de l’IMWG), pour laquelle il n’existe pas de standard de traitement.

Caractéristiques de la maladie au diagnostic

Cette large analyse rétrospective a inclus 153 patients atteints de PCL entre 2010 et 2021, dont 93 PCL primitives et de 57 PCL secondaires. Le suivi médian était de 13,1 mois. L’âge médian est de 60 ans +/- 10 ans. Les patients avec une PCL primitive (pPCL) ont un score R-ISS plus élevé (R-ISS 3 64 vs 50%), mais moins d’atteintes extra-médullaires, et des LDH plus basses que les patients avec une PCL secondaire (sPCL).

Parmi les anomalies génétiques à haut risque, la délétion 17p est moins fréquente dans la pPCL que dans la sPCL (42,9 % vs 34,4%, p = 0,484), comme la translocation t(4;14) (21,1 % vs 24%, p = 0,778) ; la translocation t(14;16) est plus fréquente (22,4 vs 4,3 %, p = 0,059), comme la translocation t(11;14) (54,4 % vs 40,9 %, p > 0,05).

Différentes modalités de traitement entre PCL primitive et secondaire

Les taux de transplantation différent significativement entre les groupes : 69,9 % des patients atteints de pPCL ont bénéficié d'une autogreffe, contre seulement 23,8 % des patients atteints de PCL secondaire (sPCL). Parmi les patients atteints de pPCL, 50% (45/90) ont reçu une autogreffe unique, 4,4 % (4/90) une allogreffe, 1,1 % (1/90) un tandem auto-auto, et 11,1 % (10/90) un tandem auto-allo en 1ère ligne.

Les schémas thérapeutiques différent également entre les deux groupes. Les traitements basés sur des triplets contenant un inhibiteur du protéasome étaient plus fréquemment utilisés chez les patients atteints de pPCL que chez ceux atteints de sPCL (72,7% vs 33,3 %, p = 0,003). À l'inverse, les schémas à base de chimiothérapie intensive de type VTD-PACE (bortézomib-thalidomide-dexaméthasone-cisplatine-doxorubicine-cyclophosphamide-étoposide) étaient plus couramment employés chez les patients atteints de sPCL que chez ceux atteints de pPCL (40,7 % vs 12,7 %, p = 0,003). Les quadruplets contenant du daratumumab étaient rarement utilisés dans les deux groupes (3,6 % chez les patients pPCL vs 3,7 % chez les patients sPCL, p = 0,003), ce qui s’explique par l’ancienneté de la cohorte.

La PCL secondaire est de moins bon pronostic

Un taux de réponse complète est obtenu chez 62,5 % des patients atteints de pPCL contre 41,7 % des patients atteints de sPCL (p = 0,126). Une maladie résiduelle négative est observée chez 13,3 % des patients pPCL, contre 2,6 % des patients sPCL (p = 0,109). La sPCL est associée à un pronostic plus défavorable, avec une survie globale médiane de 3,2 mois contre 36,6 mois pour la pPCL (p<0,001). La réalisation d'une greffe est associée à un avantage de survie tant dans la pPCL (HR 0,16, p<0,001) que dans la sPCL (HR 0,20, p=0,001).

Aucune différence significative de résultats n'a été observée entre les schémas à base de triplets d'inhibiteurs du protéasome et ceux de type VTD-PACE. La présence d'une maladie extramédullaire et de cytogénétiques à haut risque n’est pas corrélée à la survie dans le groupe de pPCL, probablement du fait d’effectifs de petite taille.

Conclusion

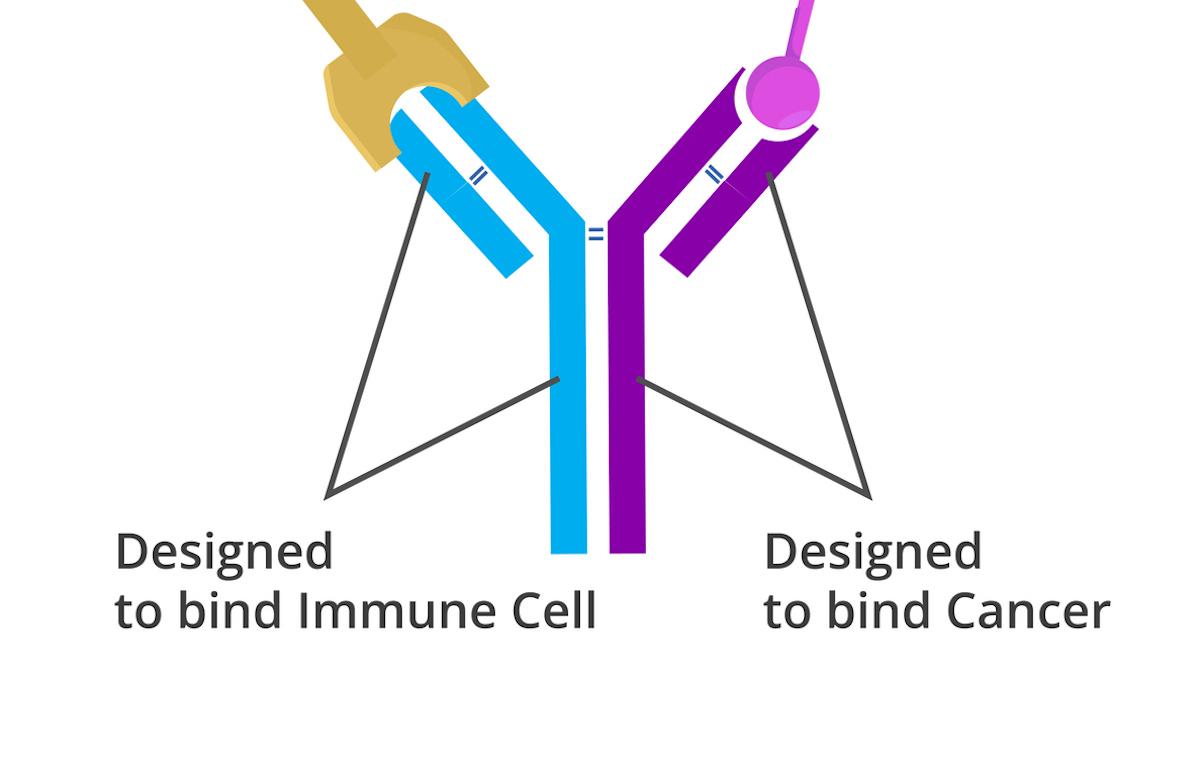

Le pronostic de la PCL primitive est meilleur que celui de la PCL secondaire. La fréquence plus importante d’anomalies de haut risque cytogénétique comme la del17p, l’exposition antérieure à d’autres lignes de chimiothérapie et/ou à une autogreffe expliquent probablement ces mauvais résultats. Des données sur l’utilisation des nouvelles molécules comme les anti-CD38 ou les anticorps bi-spécifiques sont nécessaires.