Hématologie

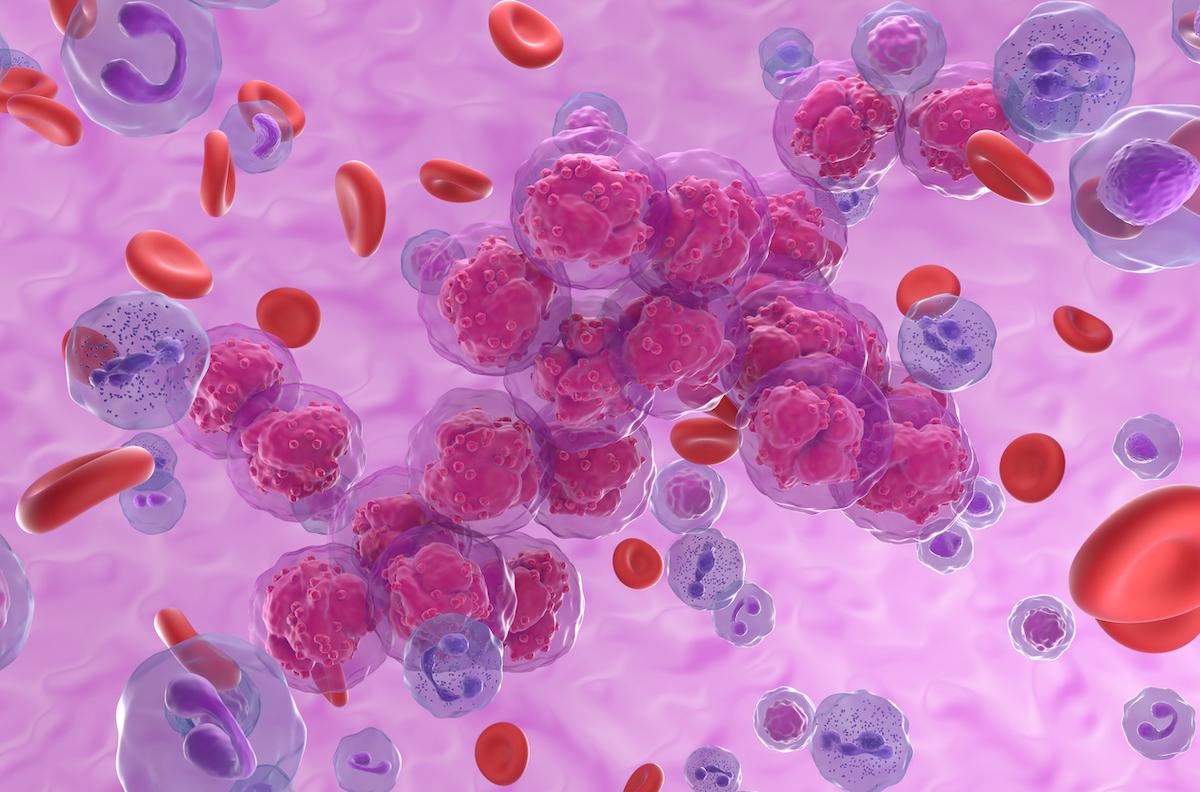

Leucémie aiguë lymphoblastique Ph+ : vers une double inhibition ciblée

L’association d’un inhibiteur allostérique (asciminib) et d’un inhibiteur compétitif (dasatinib) s’avère réalisable et prometteuse chez des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique Philadelphie-positive. Un schéma à base de dasatinib et asciminib, associé à une courte corticothérapie, démontre une tolérance favorable et des réponses moléculaires profondes.

- Nemes Laszlo/istock

La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) Philadelphie-positive (Ph+), ainsi que la crise blastique lymphoïde de la leucémie myéloïde chronique (LMC-LBC), sont conduites par la fusion BCR::ABL1, conférant une activité tyrosine kinase constitutive. Les inhibiteurs oraux de BCR::ABL1 (TKI), comme imatinib ou dasatinib, ont révolutionné la prise en charge de ces maladies. Pourtant, le maintien d’une rémission profonde reste limité par l’apparition de mutations de résistance (dont la T315I) qui perturbent la fixation du médicament sans altérer la liaison à l’ATP.

L’asciminib, inhibiteur allostérique ciblant la poche myristoyl du BCR::ABL1, agit différemment des TKI compétitifs vis-à-vis de l’ATP. Cette complémentarité pourrait renforcer la profondeur de la réponse et limiter les sous-clones résistants à un seul mécanisme. Des chercheurs ont donc initié un essai de phase 1 associant asciminib (80 mg/j) et dasatinib (140 mg/j) plus prednisone, chez des patients avec leucémie aiguë lymphoblastique Ph+ ou LMC-LBC en rechute ou de novo. Les objectifs : définir la dose recommandée (dose maximale tolérée [DMT]) d’asciminib, et évaluer la faisabilité et la tolérance.

Sur 24 patients (âge médian : 64,5 ans ; 50 % ≥ 65 ans), la dose maximale tolérée a été dépassée à 160 mg/j d’asciminib, en raison d’une élévation asymptomatique des enzymes pancréatiques (grade 3), sans pancréatite clinique. Ainsi, la posologie recommandée pour la phase 2 (RP2D) est de 80 mg/j d’asciminib en association avec le dasatinib (140 mg/j) et prednisone (60 mg/m^2/j). Chez les patients ayant une LAL Ph+ de novo, 84 % atteignent une rémission complète (RC) à J28, 100 % à J84, et 89 % ont une maladie résiduelle indétectable en cytométrie en flux.

La crise blastique lymphoïde de la LMC est un profil différent

Sur le plan de l’efficacité, 100 % des patients de novo obtiennent une rémission hématologique complète à J84, dont 74 % avec un taux de BCR::ABL1 < 0,1 % et 26 % < 0,01 %. La profondeur de réponse s’améliore généralement avec le temps sous double inhibition. Les patients porteurs d’une crise blastique lymphoïde de la LMC (n = 2) ont toutefois rapidement progressé, suggérant que le schéma n’est pas suffisant pour ce phénotype à très haut risque.

Concernant la tolérance, aucun décès précoce n’a été observé. Le principal effet indésirable (EI) limitant la dose demeure l’hyperlipasémie asymptomatique, potentiellement liée à l’effet hors-cible de l’asciminib. Aucun patient ne développe de pancréatite clinique, d’événements cardio-vasculaires graves ou d’infections majeures inattendues. Quelques pleurésies sous dasatinib nécessitent une réduction transitoire de dose, gérable sans impact majeur sur la poursuite du schéma. Notamment, aucune complication vasculaire similaire à celles observées avec le ponatinib n’a été répertoriée.

Un avantage notable pour la population âgée ou comorbide

Cet essai de phase 1 mono-centrique (NCT03595017) a inclus des patients adultes porteurs d’une LAL Ph+ (p190 ou p210) ou d’une LMC-LBC, naïfs ou prétraités par TKI. La tolérance et la DMT ont été évaluées sur un premier cycle de 28 jours ; le traitement associant asciminib, dasatinib et prednisone pouvait ensuite être poursuivi à long terme ou jusqu’à la greffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-CSH). Bien que l’échantillon de 24 patients limite la puissance statistique, la robustesse des résultats et la clarté du signal de tolérance sont probantes pour justifier un approfondissement en phase 2.

Selon les auteurs, la possibilité de maintenir des doses complètes de dasatinib et asciminib, sans pancréatite clinique ni toxicités vasculaires, constitue un avantage notable pour la population âgée ou comorbide, souvent inéligible aux schémas à base de ponatinib. L’efficacité prometteuse chez la LAL Ph+ de novo, avec plus de 80 % de rémission complète précoce et 89 % d’éradication de la maladie résiduelle, ouvre la voie à des stratégies de consolidation plus ciblées. Les auteurs proposent désormais de combiner précocement cette double inhibition avec le blinatumomab, cherchant à réduire ou éliminer l’indication d’une greffe allogénique chez certains patients.

À l’avenir, un essai randomisé comparant directement cette double inhibition (dasatinib + asciminib) à une approche TKI unique (ponatinib ou dasatinib seul) semble indispensable pour valider l’intérêt clinique d’une inhibition simultanée des deux sites (allostérique et ATP). Par ailleurs, l’optimisation de la posologie de l’asciminib, tout en surveillant les EI pancréatiques, constituera un axe majeur pour contrôler les clones résistants, notamment ceux porteurs de la mutation T315I. Cette combinaison constitue donc une approche thérapeutique hautement innovante et bien tolérée, qui mérite d’être confirmée et intégrée dans le futur arsenal thérapeutique de la LAL Ph+.

-1585816560.jpg)