Neurologie

AVC ischémique sur artère de moyen calibre : les limites de la thrombectomie ?

Deux essais cliniques de haut niveau (ESCAPE-MeVO et DISTAL) révèlent l’absence de bénéfice clinique de la thrombectomie pour les occlusions d’artères cérébrales de calibre moyen ou distal. Ces résultats nous invitent à réévaluer la place de ce geste interventionnel hors des gros troncs.

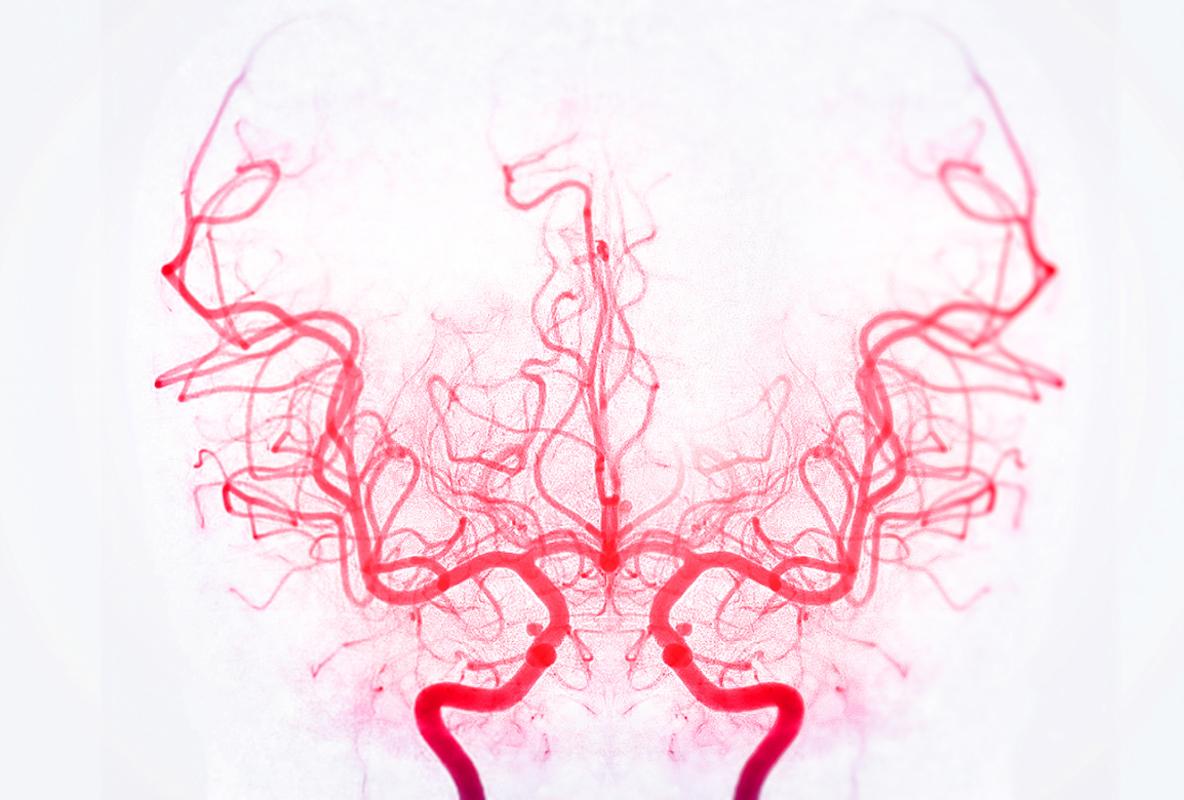

- peakSTOCK/istock

L’occlusion artérielle intracrânienne de gros troncs (carotide interne ou segment M1 de l’artère cérébrale moyenne) est associée à une forte mortalité et à un pronostic fonctionnel défavorable si aucun traitement n’est administré et la thrombectomie endovasculaire y a apporté de nombreux bénéfices cliniques. Néanmoins, l’AVC ischémique dit « sur artère de moyen calibre » (occlusion distale dans la branche M2 ou d’autres branches de l’artère cérébrale moyenne, par exemple) a un meilleur pronostic spontané grâce à un volume tissulaire ischémique souvent plus réduit. Malgré tout, près de la moitié des patients ayant ce type d’occlusion n’atteint pas une situation de récupération fonctionnelle excellente sous traitement médical optimal, et un tiers reste dépendant au bout de 90 jours.

L’EVT est un traitement de référence dans les AVC ischémiques à occlusion de gros vaisseaux où elle a montré des bénéfices notables, mais les données prospectives randomisées ciblant spécifiquement les occlusions de calibre moyen restaient limitées. La thrombolyse endovasculaire (EVT) permet une recanalisation artérielle précoce chez moins de la moitié des patients ayant une occlusion de calibre moyen, laissant envisager une marge thérapeutique.

Deux études, ESCAPE-MeVO et DISTAL, viennent nuancer cet optimisme. Elles se sont intéressées aux occlusions d’artères plus distales (au-delà du segment M1 ou de l’artère basilaire) et ont comparé la thrombectomie associée au traitement médical optimal à ce même traitement seul. Les données montrent une absence de supériorité clinique de l’intervention, mesurée par des échelles de handicap à 90 jours, et même un signal potentiellement défavorable sur la mortalité dans le bras thrombectomie de l’essai ESCAPE-MeVO (13,3 % contre 8,4 % dans le groupe contrôle). En parallèle, l’essai DISTAL n’a pas retrouvé de différence statistiquement significative sur la mortalité (15,5 % vs 14,0 %), mais confirme l’absence de bénéfice fonctionnel net.

Deux études multicentriques randomisées encore perfectibles

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats décevants au regard de la qualité des études. D’abord, les critères d’inclusion des deux essais autorisaient la participation de patients avec un score de Rankin modifié (mRS) initial ≥ 2 ou nécessitant une assistance partielle dans la vie quotidienne. Ainsi, près de 20 % des participants à l’essai DISTAL, et un pourcentage inconnu dans ESCAPE-MeVO (qui excluait néanmoins ceux ayant besoin d’une assistance constante), avaient déjà un handicap de base. Cette situation peut limiter la marge d’amélioration possible après la revascularisation.

Ensuite, l’admission de patients avec un score NIHSS ≤ 5 en présence d’un déficit jugé invalidant peut être un autre facteur de variabilité. Dans DISTAL, 41 % des participants avaient un NIHSS ≤ 5 et l’âge médian était de 77 ans (contre 75 ans dans ESCAPE-MeVO), nettement plus élevé que dans les grandes méta-analyses antérieures (HERMES, SWIFT PRIME). Les auteurs des deux essais évoquent ainsi une potentielle sélection en faveur de patients plus jeunes ou avec des déficits plus sévères hors randomisation, ce qui pourrait biaiser les comparaisons.

Sur le plan de la tolérance, les hémorragies intracrâniennes symptomatiques semblaient plus fréquentes dans les groupes thrombectomie que dans les groupes contrôle. Par ailleurs, les taux de recanalisation observés (environ 71–75 %) s’avèrent plus bas que ceux obtenus dans les essais pionniers sur l’AVC à gros vaisseaux, possiblement du fait de difficultés techniques spécifiques (accès à des branches plus distales) ou de stratégies procédurales moins adaptées (stent retrievers utilisés de façon quasi exclusive).

Le rôle possible du délai de réalisation et l'hétérogénéité des malades

Ces conclusions reposent sur des essais prospectifs, randomisés et contrôlés, menés avec une méthodologie robuste. Les critères d’éligibilité élargis pour le handicap initial et l’inclusion de patients à plus faible NIHSS introduisent toutefois des nuances quant à la représentativité : une partie des patients plus jeunes ou ayant des déficits plus graves a pu être traitée hors protocole, diminuant la probabilité de détecter un bénéfice dans les groupes randomisés. De plus, l’orientation vers une anesthésie générale (41,3 % dans ESCAPE-MeVO) et le délai supplémentaire requis pourraient avoir influencé négativement l’évolution clinique.

Selon un éditorial associé, ces deux études suggèrent qu’une thrombectomie systématique au-delà des gros troncs n’est pas justifiée en l’état. Les médecins doivent donc envisager la prise en charge des occlusions distales avec prudence, privilégiant pour l’instant le traitement médical optimal (y compris la thrombolyse intraveineuse lorsque possible). D’un point de vue stratégique, ces travaux mettent en évidence la nécessité de développer des approches techniques mieux adaptées aux petites artères, de réduire les complications per-procédurales (notamment infectieuses) et d’optimiser le repérage des patients réellement candidats à un geste endovasculaire.

Concernant les perspectives de recherche, l’analyse fine des cohortes plus hétérogènes (patients âgés, handicap préexistant, faible NIHSS) représente un champ de travail crucial pour préciser les profils susceptibles de bénéficier malgré tout d’une revascularisation mécanique. D’autres technologies (microcathéters, cathéters d’aspiration dédiés ou stent retrievers de nouvelle génération) ou protocoles d’anesthésie différents méritent d’être évalués. Enfin, étant donné qu’une proportion non négligeable de patients conservent un handicap majeur à 90 jours, l’exploration d’approches alternatives, médicamenteuses ou procédurales, reste indispensable pour améliorer les résultats cliniques.